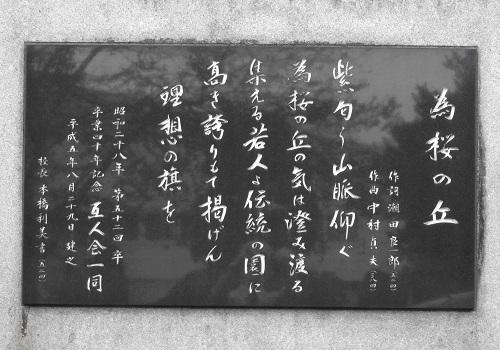

作詞 :潮田良一郎(52回卒)

作曲 :中村貞夫(38回卒)

一、 紫匂う山脈仰ぐ

為桜の丘の気は澄み渡る

集える若人よ伝統の園に

高き誇りもて掲げん

理想の旗を

二、 頬紅に若き血躍る

為桜の丘は溢るる力

集える若人よ意気高らかに

固き絆もて結ばん

友情の腕を

三、 自主独立の校風継いで

為桜の丘は未来を担う

集える若人よ叡智の庭に

強き意志もて築かん

自由の塔を

「為桜の丘」の由来

作詞者・本校52回卒 潮田良一郎

校歌は,明治43年(1910),第10回卒業の菊地暁男と外池格次郎両人が,五年在学中に,旧制第一高校の寮歌の一つ,三十五年に作られた「嗚呼 玉杯に花うけて」のメロディーにのせて作詞したものである。それが今も変わることなく継承されている。

昭和23年(1948),旧制中学から新制高校になった時,校歌改正問題が起り,教員,生徒,卒業生らの賛否両様の意見があったが,結局は生徒の現況にあわせて七百健児を千百健児に修正しただけで,旧制中学時代の校歌をそのまま継承したのである。

昭和32年,再び,創立60周年を機に,校歌改正の声が起こり,為桜新聞論説では「校歌の曲は旧制一校寮歌の模倣で面白くない,借り物の感じだ」などと,改正を主張。新聞部の,全校生徒対象の「校歌についてのアンケート」結果でも,約87%の生徒が,何らかの改正が必要と回答。これらの流れを受けて学校当局も34年6月,校歌改正委員会を設置,原案作成後,職員会議で審議の結果,「現在の校歌をそのまま存続する。今後第二校歌を作ることも考える」という結論になり,校歌改正は又も成らなかった。

しかし,第二校歌を考えるといっても具体的な名案はなかった。そんな時,生徒の感性を取り入れた,生徒たちが喜んで歌える生徒会の歌を作っては,ということで,OBの中村貞夫(38回卒)先生と,その頃生徒会顧問をしていた私(52回卒)が相談し,中村作曲,潮田作詞で,生徒会の歌として「為桜の丘」を試作。35年10月に公表したところ,異論もなく職員生徒に公認された。音楽部員の協力を得てテープに吹き込んだもので,本校職員生徒による手作り創作の歌であり,製作費もかからなかった。「為桜精神」を取り入れ,親しみ易く歌えるよう歌詞や曲も推敲を重ねた。その年の体育祭には,全生徒で斉唱し,好評を博した。今も,生徒たちに愛唱されていると知って感無量のものがある。

中村先生は,多芸多才で,歌謡曲もプロなみで,よく作詞,作曲も手懸けていた。私も古来の和歌や日本歌謡などには関心があったので,二人で曲と詞についてお互いの考えを述べあい,検討しあって作りあげました。ひと月程度かかりました。

作詞の過程を少し紹介しましょう。「為桜の丘」は,本校は元来小高い丘の連なりの台地にあり,丘には希望,明るさなどのイメージがあるので題名とした。「紫匂う山脈」とは,紫の美しい山なみ,紫峰,つまり,筑波嶺を指す。筑波という固有名詞を使わずに筑波を表現したいという考えだった。語感も情緒がある。「集える若人」は,(わこうど)ではなく,旅人(たびびと)のようにわざと「わかびと」とよませ,意識的に若さを強調したつもり。「高き誇り」は,映画の「誇り高き男」がヒットしていたので,高き誇りと語順を入れ替えて使った。歌詞はちょっとした発想で生まれることもある。「理想の旗・自主独立・自由の塔」は校風を具現化するものであり,「溢るる力・意気高らか・友情の腕・叡知・強き意志」は,生徒の在り方を願ったものである。

なお為桜の丘の歌碑は,平成5年,私の同級生(52回生)達が資金を出し,私が北海道羊が丘に建つ石原裕次郎の歌碑を参考に意匠を考え,校庭の一角に建立し,寄贈したものです。揮毫は,建立時の母校校長,同級生の本橋利美(元下妻市教育長)です。

出典:下妻一高PTA会報 53号(平成20年12月22日発行) ※再掲に当たり,年号等の漢数字を算用数字に打ち変える等標記の変更があります。 平成25年4月30日 齋藤貞之 |